2025年7月初的深圳,罗马仕科技有限公司总部异常安静。曾经繁忙的生产线陷入停滞,办公室里只有零星几个员工在处理善后工作。多位员工证实,自7月1日起,公司已陆续通知员工全面停工停产,工资仅发放至6月份,后续薪酬安排未明。

短短半个月内,这家拥有13年历史的充电宝巨头从行业明星滑向破产边缘。7月2日,公司法定代表人紧急由创始人雷社杏变更为雷杏容,这是三个月内第二次高管变动。尽管7月3日深夜官方微博匆忙发布“没有倒闭”的声明,但业务全面瘫痪、资金链断裂的现实已无法掩盖。

49万台召回:压垮巨象的最后一根稻草

6月16日,一份召回公告在充电宝行业投下震撼弹。罗马仕宣布召回三款型号充电宝(PAC20-272/392和PLT20A-152)共计49.17万台,原因是电芯原材料缺陷可能导致燃烧风险。

这场危机的导火索早在几周前就已点燃。北京21所高校联合发布禁令,禁止在校园内使用罗马仕充电宝,校方指出其2万毫安型号爆炸概率显著高于行业水平,当地119消防部门也发出安全警示。

更致命的是实验室测试数据:部分产品满电温度高达87°C,外壳软化率超过行业均值5倍。这些数据被公之于众后,消费者恐慌如潮水般涌来。

召回计划很快陷入困境。多家快递公司因安全风险拒收退货,消费者退款请求因“商家保证金不足”被电商平台搁置。公司客服建议用户自行用盐水浸泡充电宝后丢弃,但专家警告这种处理方式危险且无效,可能引发电解液泄漏风险。

雪上加霜的是监管重拳。6月20日,国家市场监管总局暂停罗马仕多数快充产品3C认证,限期9月13日前整改,否则认证将永久失效。民航局同步实施新规,禁止无3C标识或被召回批次的充电宝登机。一夜之间,罗马仕产品成了航空旅行的违禁品。

低价竞争埋雷:供应链失控的致命代价

罗马仕的崩塌并非一日之寒。这场危机的种子,早在企业追求市场份额和价格优势的过程中悄然埋下。

行业专家指出,为在激烈竞争中维持低价优势,罗马仕20000mAh充电宝的售价从2021年的140元一路降至2025年的69元。如此大幅度的降价背后是关键材料的降级:电芯厚度从0.8毫米减至0.6毫米,隔膜材料从陶瓷涂层改为普通聚丙烯。

“电芯作为充电宝的核心部件,其成本占比超过60%,且电芯的材质优劣价差可高达30%。”业内专家分析称,这种成本差异直接导致部分企业为压缩成本铤而走险。

危机根源直指供应链失控。电芯供应商安普瑞斯(无锡)的外包工厂被曝擅自偷换隔膜材料——这一关键组件本应物理隔绝正负极防止短路。

安普瑞斯声称代工厂“在原料上自行其是,公司并不知情”,但这一说法暴露了品牌方对供应链监管的严重缺失。这种隐患不仅波及罗马仕,还牵连安克、小米等品牌,引发行业性召回潮。

当危机初现时,罗马仕的应对更是雪上加霜。面对高校禁用决定,公司初期采取强硬回应甚至威胁法务介入,这一错误策略激化舆论危机,加速了品牌信任崩塌。

召回事件后,财务压力如洪水般涌来。召回49万台充电宝的直接成本超过4000万元,叠加产品下架导致的每月1-2亿元营收损失,彻底压垮了本就脆弱的资金链。公司资产总额和营业收入非常有限,无法承受如此规模的冲击,资金周转困难已无法掩盖。

行业大洗牌:从“低价狂欢”到“安全觉醒”的阵痛

罗马仕的危机迅速蔓延至整个行业,引发了一场迟来的安全革命。

市场监管部门迅速行动。6月18日,工信部官网公示《移动电源安全技术规范》修订计划,新增或加严过充电、针刺、挤压、热滥用等试验要求,对正负极、隔膜、电解液等关键材料提出更高标准。这是监管部门对行业乱象的强力回应。

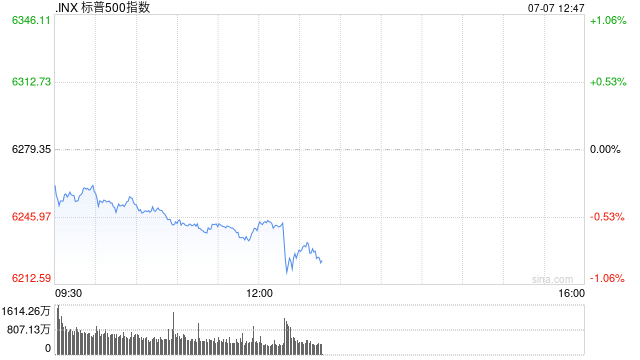

消费者信任跌至冰点。社交媒体上充电宝自燃案例被大量曝光,广西高校图书馆和日本民宿都发生了罗马仕充电宝爆炸事件。市场研究机构MarketsandMarkets的数据显示,尽管全球便携式移动电源市场预计将从2020年的3.3亿美元增长至2025年的4.74亿美元,但安全危机可能导致这一增长趋势放缓。

行业格局正在重构。2024年天猫双11充电宝销售增速榜单上,罗马仕曾以惊人增速位列榜首,安克、倍思、小米、绿联紧随其后。进入2025年,京东618战报显示小米旗下的酷态科已占据充电宝品类成交额首位。

缺乏全流程品控能力的品牌将在新一轮监管收紧中被淘汰。安克创新虽然也召回71.3万台充电宝,但其资金实力和产品多元化使其抗风险能力远强于罗马仕。

“罗马仕危机是典型的‘供应链失控→质量危机→资金链断裂’链条。”行业分析师指出,“其教训警示整个行业:安全合规是生存底线,低价竞争不可牺牲质量。”

充电宝市场正经历从“容量越大越好”到“安全、技术、生态”综合考量的消费理念转变。那些真正以用户安全为核心、以技术创新为驱动的品牌,有望在行业洗牌后赢得市场。

本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息,结合辅助观点分析和撰写成文。